雅典Democracy與直接民主主義的存在依附再對其他城邦的支配與剝削;雅典民主政的基礎,正是帝國主義式的擴張,建立在剝削其他城邦、外國人及奴隸上。 隨著Democracy的確立,雅典成為以辯論為主的社會,以言論取代武力(軍事)和巫力(宗教)支配城邦內部。故辯論變成了透過說服來支配的技術,和愛奧尼亞視之為共同吟味(Elenchos 以詰問批判及描述觀念)的手段,同時是探究自然—包含人類在內的方法。

希比亞(Hippias of Elis late 5th century BC)曾言:「我認為在physis之下,你們都是同胞、好友、同樣都是市民。在physis之下,相似的事就是同族,但在Nomos之下卻非如此…Nomos是暴君,將違反自然的事物強押在我們身上」。奴隸制和帝國主義是違反自然的。這樣的言論對雅典帝國主義而言之危險的,蘇格拉底便是以這樣的理由受到起訴:其一,不承認國家認同的眾神。其二,引進其他新奇的神靈(Daemon)。其三,讓青年墮落之罪。

然而事實上,蘇格拉底(Socrates 470/469 BC – 399 BC)被視為雅典社會規範最大威脅的根本理由,在於他否定在雅典作為公人的價值。他曾說Daemon指示他保有私人的身分而非公人的身分行動。這對雅典可說是前所未聞,因為「市民」指的是,以公人身分參與國事的人;私人是非政治的,像是外國人、女人、奴隸是「非城邦—非政治性」,而雅典的德性(Virtue)指的是政治能力,即在公共場域靈活操縱言論的技術。蘇格拉底表示對賺錢、指揮軍隊、號招民眾、但任國家要直等,一切當時國家社會進行之事沒有興趣。但這不是代表他對「公眾的」和正義漠不關心。而是他認為追求公人(公權力),無法真正為正義而戰,這種放棄成為公人的思想,在雅典人眼中所謂「使青年墮落」。

蘇格拉底顛覆了區分「公人」和「私人」的價值觀,他主張作為私人比「公眾的—政治的」優越。蘇格拉底被稱為犬儒學派(Cynicism)的弟子遂行上述的價值顛覆,貫徹「私的—犬的」態度。在雅典城邦,不能成為公人的如同「犬」一般存在,據說第歐根尼(Diogenes of Sinope c.412- c.323BC)對於那些將他對待成狗一樣的人,模仿狗的樣子在他們身上小便。他乞討,並祝在路邊的木桶中。他曾說;「我是世界市民(Cosmopolitan)」,但當帝國支配下城邦弱化後,犬儒學派的挑戰精神也益加無力,而後繼承的伊比鳩魯(Epicureanism)和斯多葛學派(Stoicism)則發展為去私慾方式為目標的個人主義哲學。

蘇格拉底主張的是「保持私人身分,參與公共事務」,即「作為世界市民(Cosmopolitan)生活在城邦(polis)之中」,這和柏拉圖與第歐根尼的立場不一樣,和第歐根尼的犬儒學派比起來,他是城邦人;和柏拉圖比起來,他是世界公民。蘇格拉底將公眾(政治的)事物與私領域(經濟的)事物置於同等地位,據色諾芬(Xenophon c. 430 – 354 BC)描述蘇格拉底,「不可輕侮精通家政的人。個人事物的經營與公務僅有量的差異,其他方面是相似的,重要的是兩者缺一不可。」還言「如不能成為家庭的助力,何以能成為眾多家庭的助力?」,他否定了公人與私人的區別,也暗示了公人和私人之別的市民社會,那正是愛奧尼亞社會層出現的Isonomia,公眾人物的行動與家政、工商業的勞動是平等的。

在伯羅奔尼撒戰爭時期,雅典貴族派和民主派鬥爭激烈,但這兩派的共同價值觀變是:勞動是奴隸的公作,是民的責任是以公人身分活動攫取政治權力。蘇格拉底不屬於任一方陣營,並且反對這價值的根本前提。第一,他不遵循當時的從事改變社會的制度:以參加公民會來改變民眾。因此,他到廣場市集上,對不限定對象,向一般市民說話,捲入問答之中,而市場上的人多數是無法成為公人的人(女人、奴隸、外國人)。如果說民會利基於Democracy,那市集便是抹除「公支配私」的Isonomia。

第二,蘇格拉底不是對公眾講話,而是一對一個別的問答(Socratic method)。對於他人的看法他不以相反的論點對峙,先肯定對方的命題(Preposition),再從對方命題引出相反的命題,他不教導人,是幫助他人自己尋求真理。這種問答法承襲自埃利亞學派。例如,巴門尼德和芝諾否定畢氏二重世界的悖論,只不過蘇格拉底揭示的是雅典區分公人與私人的想法,以揭示超越公與私的「德」。值得一提的是,蘇格拉底的問答法和「對話」不同,後者是兩人溝通朝著特定終點前進。他藉由問答使對方所持虛假前提產生自我矛盾,但對方是否會產生「自覺」無從知曉,也可能變得強詞奪理、惱羞成怒,所以這種方法使中伴隨危險。

畢達哥拉斯以數學為思考的基礎,認為感覺事物與超感覺事物彼此聯繫,柏拉圖(Plato 428/427 or 424/423 BC[a] – 348/347 BC)認為理型(形象)獨立於感覺之外,他從「蘇格拉底之死」體認到,囚禁於感覺事物的理型事物,從感覺事物解放出來。在柏拉圖的作品中顯示了他與愛奧尼亞派的鬥爭,即形象主義者「神」(柏拉圖)與物體主義「自然」(愛奧尼亞自然哲學)的戰鬥。當然,柏拉圖不是要挽回擬人化的神,而是想確保目的論的世界觀:「世界非由運動物質產生,兒是由神智作而成」。柏拉圖批判普羅泰戈拉(Protagoras c. 490 BC – c. 420 BC)的「人是萬物的尺度」(man is the measure of all things),主張神才是萬物的尺度。然而,持相對論的普羅泰戈拉認為世界沒有真理,只有「人認為」的真理,這樣的態度並非人類中心主義,反倒是假定創世神存在的柏拉圖才是人類中心主義。

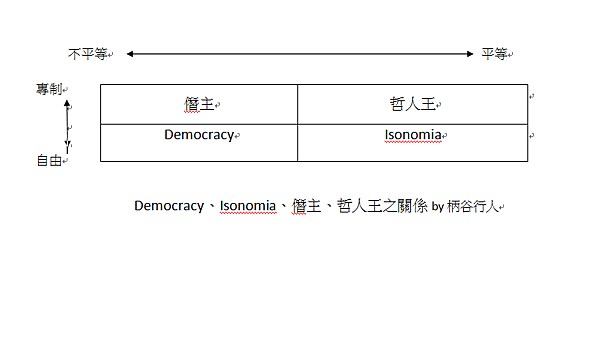

蘇格拉底處刑後,柏拉圖思考民主政治的種種問題,他認為只要是民眾支持的就是正確的,那將甚麼樣的專制都可被允許,也就是最高度的自由,將產生最野蠻的隸屬。啟發於畢達哥拉斯學派的教團,柏拉圖提出了「哲人王」。畢氏當時面對的問題是,第一,如果放任民眾自由,最終將導致僭主,因為人民不懂「自由」的真意,必須將靈魂從肉體解放。第二,領導人成為僭主是因為自身問題,也須從肉體囚牢釋放,也就是哲人家統治來改變社會。柏拉圖假藉蘇格拉底之口提出「哲人王」,但蘇格拉底反對二重世界,無論是雅典公私對立的,還是畢氏精神和肉體的二重世界。蘇格拉底以「Irony」將他人捲入問答,「Irony」在希臘與的原意指「偽裝」,哲學上,指視議論對手為智者,自己佯裝無知,再透過對話暴露對方的無知。蘇格拉底的目標是廢除統治以達到無支配(Isonomia)。相對地,柏拉圖的目標是以靈魂統治肉體。

柏拉圖在《政治家篇》畫分了六種政體,並構思了第七種政體,即哲人王的統治,可說是政體的理想型,不存在現實中,作者認為這種政體不妨說是Isonomia,蘇格拉底透過悖理消極地揭示,柏拉圖則認為是位於天界的積極的理型,但柏拉圖的Isonomia是比較近似於畢氏的自我異化後的(精神式)Isonomia。兩人思想的差異在於,蘇格拉底徹底否定支配;柏拉圖主張靈魂的支配,宣稱「國家應由醉不積極謀求支配權力的人擔任支配者」,這種「由否定支配的支配者」支配便是柏拉圖對無支配Isonomia的追求。最後,作者再次強調對愛奧尼亞思想與政治力挽狂瀾的最後一人正是蘇格拉底。

留言列表

留言列表